Wer IT-Projekte steuert oder verantwortet, kennt die Frage: Wie lange dauert das? Wie viel wird es kosten? Doch zwischen Schätzung und Realität liegt oft eine große Lücke. Warum das so ist, was Auftraggeber und Umsetzungsteams dabei oft übersehen – und wie beide Seiten gemeinsam bessere Ergebnisse erzielen verraten wir in diesem Beitrag.

Der Klassiker zum Projektstart

Ein Fachbereich fragt eine neue Softwarefunktion an. Die IT-Abteilung oder ein externer Dienstleister soll sie umsetzen. Noch bevor das „Was genau“ geklärt ist, kommt die Frage: „Wie lange dauert das?“ Oder: „Was kostet das?“

Diese Frage ist absolut legitim – denn ohne Planung keine Budgets, keine Roadmaps, keine Angebote. Doch sie führt regelmäßig zu Frust auf beiden Seiten:

- beim Auftraggeber, weil die Umsetzung länger oder teurer wird als gedacht.

- beim Umsetzungsteam, weil aus einer groben Schätzung plötzlich ein festes Versprechen wird.

Was läuft hier schief? Und wie lässt sich dieser Klassiker besser managen?

Auftraggeber vs. Umsetzer: Zwei Perspektiven, ein Missverständnis

In IT-Projekten treffen zwei Rollen aufeinander: Die Auftraggeber (z. B. Fachbereiche, Produktmanagement, interne Projektleitung oder externe Kunden) möchten wissen, wie viel Aufwand eine Idee bedeutet. Die Umsetzer (z. B. Entwicklerteams oder Dienstleister) sollen eine belastbare Antwort liefern – idealerweise schnell, klar und verbindlich.

Das Problem: Aufwand lässt sich nicht verhandeln. Nur die Leistung oder der Preis dafür. Und viele Schätzungen basieren auf vagen Anforderungen oder unscharfen Erwartungen.

Ein häufiger Frust: Wird diese Zahl dann im Projekt als Fixwert verwendet, obwohl sich der Scope verändert, entsteht Unsicherheit, Druck und am Ende: Schuldzuweisungen.

Zwischen Schätzung und Realität liegt oft eine große Lücke (Quelle: Adobe Stock – Pormezz)

Warum Aufwandsschätzungen so häufig danebenliegen

Selbst bei bester Absicht und viel Erfahrung liegen Aufwandsschätzungen oft daneben – nicht, weil Teams unprofessionell arbeiten, sondern weil IT-Projekte eine Vielzahl an Unwägbarkeiten mit sich bringen. Die häufigsten Ursachen auf einen Blick:

1. Anforderungen sind selten stabil: Je präziser eine Anforderung formuliert ist, desto genauer lässt sie sich schätzen – aber desto wahrscheinlicher ist auch, dass sie sich später wieder ändert. Die Folge: Die Schätzung wird schnell hinfällig.

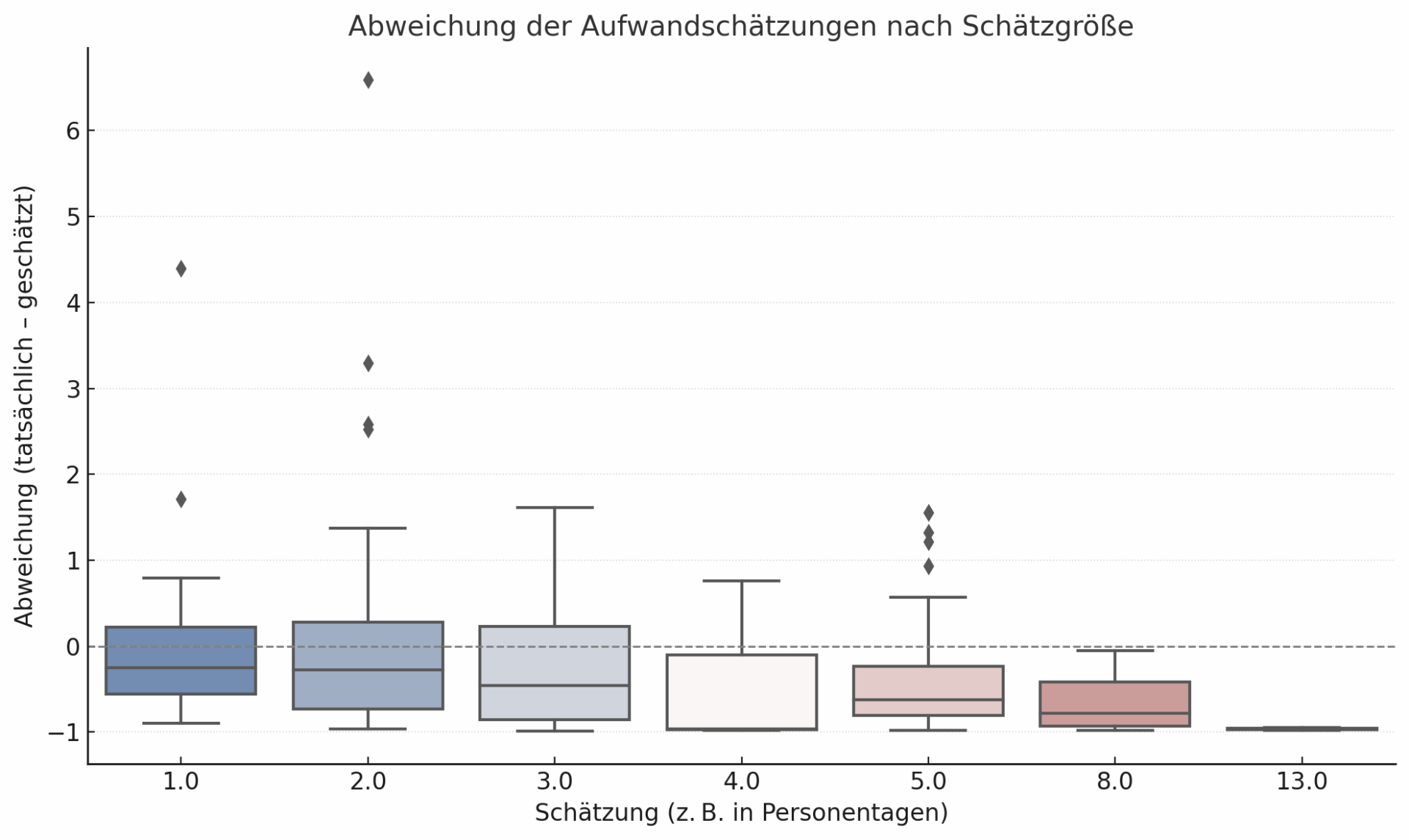

2. Menschen schätzen systematisch falsch: In der Analyse von über 160 realen Entwicklungstickets zeigt sich: Kleine Aufgaben werden regelmäßig unterschätzt – große dagegen überschätzt. Der Grund: Unsicherheiten, Blocker oder Rückfragen treten selten auf und sind schwer einzuschätzen. Je größer die Arbeit, desto mehr Unwägbarkeiten werden eingerechnet.

3. Schätzungen werden zu früh eingefordert: Oft muss eine erste Zahl her, bevor überhaupt klar ist, was wirklich gebaut wird. Wer hier nicht sauber kommuniziert, riskiert, dass grobe Richtwerte als feste Zusagen verstanden werden.

4. Es fehlt der Lerneffekt: Viele Unternehmen dokumentieren zwar Schätzungen – werten sie aber nicht systematisch aus. Ohne Feedback bleibt die Schätzqualität auf niedrigem Niveau.

Was hilft: Bessere Praxis in Schätzung & Kommunikation

Um die Schätzgenauigkeit zu analysieren, haben wir 2024 über 160 reale Entwicklungstickets aus Kundenprojekten untersucht und ausgewertet – mit spannenden Ergebnissen: Wie in unserer Grafik eindrucksvoll hervorgeht, werden kleine Aufgaben systematisch unterschätzt, große dagegen oft überschätzt. Und das unabhängig vom Erfahrungsgrad der Entwickler:innen. Der Grund? Unsicherheiten werden eher anteilig eingeschätzt – Rückfragen und Klärungen sind aber bei kleinen Themen nicht unbedingt schneller erledigt als bei größeren.

Diese Erkenntnisse aus der Praxis zeigen: Auch wenn Aufwandsschätzungen nie perfekt sein können, lassen sich die Rahmenbedingungen deutlich verbessern – mit klarem Vorgehen, passenden Methoden und einer offenen Kommunikation zwischen Auftraggebern und Umsetzungsteams. Fünf bewährte Ansätze aus der Praxis:

1. Relativ statt absolut schätzen: Vergleichen Sie neue Anforderungen mit bekannten Aufgaben aus der Vergangenheit. So entsteht eine realistischere Einordnung – z. B. durch Story Points oder Kategorien.

2. Fibonacci statt Fantasiezahl: Nutzen Sie bewährte Skalen wie 1–2–3–5–8–13 statt exakter Werte wie „11 Personentage“. Dadurch lassen sich Unsicherheiten natürlicher abbilden.

3. Die zweitbeste Person schätzen lassen: Lassen Sie nicht den/die Top-Expert:in schätzen – sondern jemanden mit Erfahrung, aber realistischer Einschätzung. So bleibt der Blick auf typische Hürden erhalten.

4. Schätzabweichungen akzeptieren – aber dokumentieren: Kein Projekt läuft exakt wie geplant. Wichtig ist, daraus zu lernen: Wie groß war die Abweichung? Warum? Was hätte man vorher sehen können?

5. Kommunikation statt Konfrontation: Wenn Schätzungen nicht zu Erwartungen passen, liegt oft ein Missverständnis vor – nicht Unfähigkeit. Klärung bringt mehr als Druck. Sprechen Sie früh über Scope, Risiken und Alternativen.

Schätzen ist kein Ratespiel – sondern ein lernbarer Prozess

Aufwandsschätzungen werden nie 100 % präzise sein. Aber mit dem richtigen Vorgehen, ehrlicher Kommunikation und systematischer Auswertung lassen sich Risiken minimieren und Projektziele besser erreichen.

flowciety unterstützt IT-Verantwortliche, Product Owner und Projektleiter dabei, bessere Grundlagen für Planung und Schätzung zu schaffen – mit technischer Tiefe, methodischer Erfahrung und dem Blick fürs Ganze.

Sichern Sie sich jetzt unser Whitepaper zur IT-Architektur – für bessere Planung, stabile Systeme und nachhaltige Projektsteuerung.

Quelle Titelbild: Adobe Stock – Nuttapong punna

Unser Motto: IT im Geschäftsalltag als Lösung etablieren, nicht als Quelle von Problemen.